■ 龙叟

毛衣淡绿色。我穿上,很宽松,身上有我想象的那种自由和洒脱。可我的眼眶很热,鼻子也很酸。母亲坐在大门口埋头织毛衣的画面,在我眼前晃动一下,又一下。

母亲为我织第一件毛衣,是在1989年我刚进初中的那个秋天。而在此之前的寒冷季节里,我一直穿她给我做的棉袄。棉袄臃肿,但是暖和,我也很习惯。

那个夏天我突然长高了不少。初中开学后的某一个黄昏,母亲端着饭碗站在屋檐下定定地打量了我一番,然后说:“看来我该为你织一件毛衣了。”

母亲买回了深褐色的毛线,开始摆弄几根金属棒针。母亲常常在初秋织毛衣,有时是为父亲,有时是为姐姐,有时也为她自己。母亲织的毛衣受到村里许多妇女的称赞——合身、花样多。母亲曾为此骄傲地说:“那是当然,我还是姑娘的时候就会织毛衣了。”

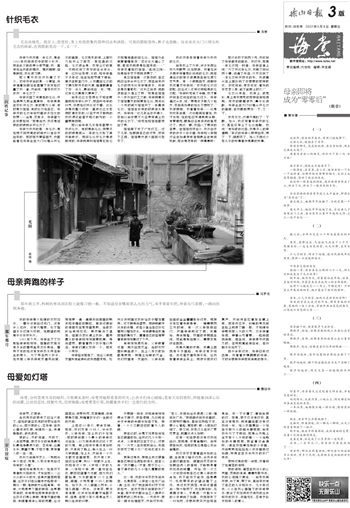

母亲为我织的第一件毛衣,是她用不到两周的时间夜以继日织出来的。那时每天黄昏回家,我都能看见母亲坐在大门口埋头织毛衣的画面。毛衣桃形的领,上面均匀地织上了麻花一样扭曲的纹路。毛衣很合身。我穿上它的第一天就收到了良好的社会评价。有一位科任老师,女的,和母亲差不多年纪,她在她那节课下课后,竟然在教室门外,从我露出毛衣的下摆处掀开我的外套,瞪着眼睛看了好一会儿,最后说出一句:“嗯,这件毛衣真是太漂亮了。”

后来这位女老师也不知在哪里就和母亲认识了,而且听母亲的口气,好像她们关系还不错。这也许是我整个初中一直被这位女老师盯得紧紧的,以至于并不聪明的我成绩还能居于班级前列的一个重要原因吧。

那以后母亲几乎每年都要为我织毛衣。有时是新毛线,而更多的时候是把头一年的毛衣拆了再织新款式。用旧毛线织毛衣是很麻烦的,母亲就常叫姐姐帮忙拆毛衣和理卷曲的旧毛线。姐姐为此常撅着嘴抱怨:“您这也太偏心了吧,感觉我就像是捡回来的……”母亲笑着拍打姐姐:“乱说三阵!妈是怕手艺不用就浪费了。”

其实姐姐第一次抱怨时,自己就已经学会织毛衣了,而且后来织毛衣的技术比母亲强很多。母亲总是笑着感叹:“这长江后浪,把前浪拍在沙滩上了呀。”可是在姐姐十八岁外出打工之前,母亲特意买了姐姐喜欢的鹅黄色毛线,用将近一个月时间为姐姐织了一件高领毛衣。姐姐在试穿的时候泪水潸然。母亲说:“这几年给你织得少,恐怕以后你更不大容易穿得上我织的毛衣了。”说完她和姐姐都哭出了声。

姐姐南下去了广东打工。过了几年,她跟随自己的对象,嫁到了江西。姐姐果然很少回四川老家了。

我依然年年穿着母亲为我织的毛衣。

后来我上了大学,许多东西让我大开眼界,比如服装。我看见许多同学穿着宽松休闲的毛衣,就觉得他们的样子很潇洒自由充满文艺气息。有一个假期回家,闲聊中我笑着对母亲说:“你织的毛衣过时啦,已经没人还穿这种贴身的毛衣啦。”母亲听完呆了半晌,我才意识到自己说出的话太过分。母亲偏过头去,说:“要是你多跑几个地方,恐怕连妈煮的饭也不想吃了。”我很懊悔。我看着母亲——这是我成年后第一次近距离地看她,我才发现,她的脸已变得微微浮肿,有黄褐斑,眼角已经有深深的鱼尾纹了。就这一眼,我陷入了更深的自责。在姐姐远嫁他乡、我外出求学的许多个日子里,母亲和父亲相对坐在饭桌旁或者相偎坐在电视机前,那会是怎样的一种情景呢?

那次返校不到两个月,我收到了母亲寄来的邮包。我打开,那是一件毛衣和一封信。母亲在信上说:“为了织这件毛衣,我跑了附近两个镇,逛遍了书店,终于买到了一本毛衣针织技术的书。我很高兴在上面找到了你想要的那种款式。你收到后,赶紧试试,看妈的手艺怎么样,能不能跟上时代?”

毛衣淡绿色。我穿上,很宽松,身上有我想象的那种自由和洒脱。可我的眼眶很热,鼻子也很酸。母亲坐在大门口埋头织毛衣的画面,在我眼前晃动一下,又一下。

岁月匆匆,仿佛只是眨了一下眼。如今,我还穿着母亲织的毛衣,甚至还穿上了毛线拖鞋。我说:“有妈做的这些,我是多么的幸福啊。”年迈的母亲从厨房出来,愣了一下,随即笑了。她从不把这个老儿子的矫情看作是真的矫情。