■ 唐长寿

梁思成(1901年4月20日---1972年1月9日),籍贯广东新会,生于日本东京。毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。梁思成夫人是林徽因,两人1919年相识,1928年成婚,育有一女梁再冰、一子梁从诫。

从乐山、峨眉到夹江

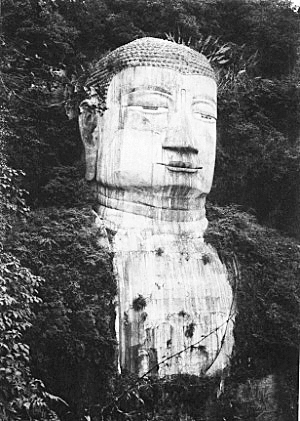

抗日战争暴发后的1939年,梁思成和刘敦桢带上莫宗江、陈明达等建筑学家,开始了对云南、四川、陕西等地35个县为期半年的古建筑考察。当年9月,到达乐山,重点考察了乐山大佛、白岩山崖墓等古建文物。他们在考察中作了详实的摄影、测绘和记录,为后人留下大量珍贵的历史资料。

对乐山大佛那时的现状,他记道:“民国十四年,杨森部队炮轰像之面部,嗣虽墁补,神态迥异,亦我国佛教艺术之一重大损失也。”而对已经于上世纪60年代被毁掉的乐山龙泓寺摩崖造像所作的记录和摄影就更有价值了,他记道:龙泓寺“虽规模非巨,而内容丰富,为川中不可多得之精品。”“内有千手观音、孔雀明王、观经变相等为中原石刻罕见之题材。”充分肯定了龙泓寺摩崖造像的地方特色。

著名的峨眉山圣积寺铜塔向来有“元代说”和“明代说”两说。如刘君泽在《峨眉伽兰记》中就认为:“元时永川万华轩者所施造也。”而已故的原峨眉山文管所所长陈述舟则说:“塔座有铭文:明万历乙酉年(1585年)秋,永川信士万华轩施制。”梁思成的记录是:“明永川万华轩所施造也。”确证了该塔为明塔无疑,陈述舟先生所说当为原刻铭文,最为可信。

梁思成还说:“考山西五台山显庆寺大殿前,有明万历间僧妙峰所铸铜塔数座,与此塔形制相类似,而妙峰曾数游峨眉,疑二者间,不无因袭相传之关系。”揭示了峨眉山与五台山间的密切关系,为我们研究峨眉山与五台山两座著名的佛教名山的文化交流指出了一条路子。

在对峨眉山飞来殿一些构件的测量研究中,梁思成得出一个极有价值的结论:“边远地带保存古法每较中原为多。”这成为后人断定西南地区古建筑年代不可忽视的观点。

在夹江县的考察中,他对杨公阙现状作了有趣的描述:“清咸丰中,二阙一在水中,一在渚侧。唯著者调查时,皆位于田塍间,无复寒潭啮蚀之患也。”这也正是今天的状况。对千佛岩摩崖造像,梁思成在正确指明其年代后,说:“除少数初唐者外,盛唐以后,历五代、北宋,为数最多。”并记录了阿弥陀净土变相、千手观音、毗沙门天等重要像龛。记载千佛岩最大最有代表性的弥勒佛龛当时的状况时说:“此龛现覆以楼,跨于官道上,可自东侧石级盘曲而登。”且摄有照片留传。从图上看,与今天只可远观不可近观的状态判然有别了。

对白岩山崖墓建筑一见钟情

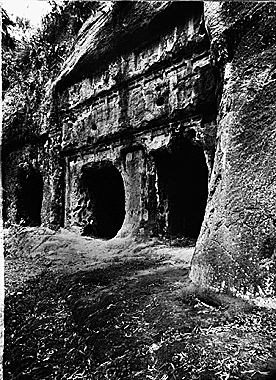

特别要提到的是,此行考察的重点——乐山白岩山崖墓。在梁思成之前,中外学者已对白岩山崖墓作了一些初步的研究工作。如1908年英国学者陶然士首先调查了白岩山崖墓群,撰写《四川之墓葬》一文,提到白岩山崖墓中有宋代碑刻题记。他以轻松的笔调写道:“宋代时期,嘉定的一群崖墓设有门廊,作为夏天游人的休息处所。文人骚客离去之后,往往在墙上写题记,这些早就被打开的岩洞,每个人都可以亲临现场去目睹宋人的得意之作。”

1914年,法国学者色伽兰继之进行了更为深入的调查,后著《中国西部考古记》,言白岩山崖墓地理位置道:“距嘉定北门十五里赴雅州大道之道左,有一带紫色红沙石极美之崖,其中凿有多窟,远望可了见也。地名‘白崖’。”色伽兰从白岩山南至北介绍了4座崖墓,给予其很高评价:“其雕饰极单纯审慎之能事。外饰既佳,室内设计亦极调合。当汉代艺术遗迹中,间有之欠雅致,无气力,及幼稚之点,兹皆一洗而空之。其简洁及其尺度,可谓已臻完善矣。”对崖墓石刻表现出的汉代石刻艺术之古拙、气魄宏大的特点颇有体会,殊为难得。

1939年,梁思成和刘敦桢共同对白岩山崖墓进行了较长时间的调查测绘。工作中,他们得到了乐山仁济医院院长、业余考古爱好者杨枝高极其热心的帮助。杨枝高自1937年以来,以乐山为基地,自费调查四川各地崖墓,收集大量文物进行研究。这次梁思成到乐山,杨枝高十分高兴,不但让他们住宿在杨家,还自愿充当向导,使白岩山崖墓的调查工作能顺利进行。事后,杨枝高特意在《四川崖墓考略》一文中留下一笔道:“冬十月曾道营造专家梁、刘二君调查蕴真洞(即白岩山崖墓)一遍,后由蓉来函云,的是汉物。”

这次调查成果梁思成在《中国建筑史》中总结说:“乐山县白崖诸大墓,多凿祭堂于前,自堂内开遂道以入,墓室即辟于墓道之侧,其中亦有凿成石棺者。全墓唯祭堂部分刻凿建筑结构形状。堂前面以石柱分成两间或三间,其外檐部分多已风化。堂内壁面隐起枋柱,上刻檐瓦,瓦下间饰禽兽。堂内后壁中央有凿长方形龛,与山东诸石室之有龛者同一形制。祭堂门外壁上亦有雕刻阙及石兽者,盖将墓前各物,缩置于一处也。”

梁思成对乐山崖墓最具地方特色的“前堂后室制”墓作了准确的记录,同时又发前人之所未发:一是认为乐山崖墓葬前堂即相当于山东汉墓墓前“祠堂”,而将其定名为“祭堂”,其后贺昌群先生则定名为“享堂”,其意一也;二是认为前室门前雕刻相当于山东汉墓墓前“神道”。尤其是后一提法,笔者今天读之,有如醍醐灌顶。这一看法,据笔者所知,国内外学者至今尚无一人论及,笔者研究乐山崖墓多年,也从未想到此点,真真为之愧恻。

1980年建筑工业出版社出版的《中国古代建筑史》中又载道:“四川一带的盛行的崖墓,以乐山崖墓规模最。其中白崖崖墓在长达一公里的石崖上,共凿有五十六个墓,而以第45号墓所表现的建筑手法最为丰富。第41号墓入号雕有双阙,反映了地上建筑的形制。”书中刊登了第45号墓、第41号墓的平面图、剖视图、双阙立面图、享堂内景图等。这些显然都是梁思成等学者1939年调查测绘白岩山崖墓工作的成果。

梁思成之后,前来调查白岩山崖墓的学者又有陈明达、辜其一等。像梁思成一样,学者们都重视崖墓建筑艺术,于是白岩山崖墓就更多地以建筑艺术驰名于世,其研究成果极大地影响了中国文物学术界主流,以至于在1961年《文物》刊载的《第一批全国重点文物保护单位中的古建筑》一文中,特别提到乐山崖墓应选择一处在下一批公布为“国保”,其理由就是从建筑的角度来看的:“汉代建筑的实物例证,已有石阙、石祠,而缺少与此性质约略相同的崖墓。第二批名单中,似可就四川乐山崖墓,选择其典型代表列入。”果然,1988年,乐山崖墓中的麻浩崖墓就公布成为全国重点文物保护单位,同时也成为四川崖墓中的第一个“国保”。

自梁思成调查乐山古建以来,已过去83个年头,先生也驾鹤仙去50年。但留有先生足迹的乐山古建依然故我,其亲手测量过的古建尽管受到了沧桑风雨的无情消磨,但依然屹立于三江之野,顽强地铭刻着先生在乐山的“存在”。