■胡方平

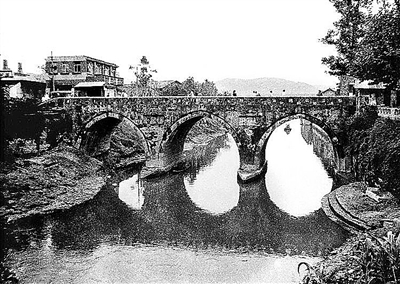

今天横跨中心城区竹公溪上的张公桥,古为乐山通向成都陆路交通要道上的重要桥梁,其知名度不亚于月咡塘、较场坝、牛咡桥。自清康熙初年重建以来,随着交通畅通,人员往来,竹公溪北岸一带渐因集市贸易等商业活动而成为街市。

作为乐山城市交通发展的历史见证,张公桥与人们日常生产生活密切相关,时至今日仍发挥着交通竹溪两岸,连接老城区与里仁街、徐家𡎚片区的功能作用,1998年被市政府公布为乐山市文物保护单位。近年来,随着张公桥一带乐山风味美食的兴起繁荣,这里也成为人尽皆知的乐山城市地名标识,乐山城市记忆不可或缺的重要组成部分。2020年,乐山遭遇“8·18”特大暴雨洪涝灾害,张公桥因岷江水流倒灌,桥面及一侧桥栏受损严重。2021年9月至2022年5月经修葺,恢复两侧桥栏,历史风貌再现,焕然重光。

张公桥与桓侯祠

关于张公桥得名,今人只知清康熙初期张能鳞重修,但不知其由来与桥北原有桓侯祠有关。其所以名张公桥,乃是纪念三国时期蜀汉猛将张飞之故。

清蔡毓荣等修、钱受祺等纂,刊行于康熙十二年(1673)的《四川总志》卷三《山川》记载:“张公桥,古竹溪桥也,为孔道,倾圮病涉。本朝守道张能鳞重修,高三丈,长六丈,覆以房,因桥北有桓侯祠,因名。成都知府冀应熊书‘张公桥’三字刻石。”据此,张公桥得名由来,是因桥北有纪念张飞的专祠——桓侯祠。

张公桥的前身,为古竹溪桥。据明万历《嘉定州志》卷之二《建设志·桥梁》记载:“竹溪(桥),在承宣(桥)北……大抵桥皆以石,惟竹溪(桥)石上架木覆以屋,亦惟竹溪(桥)大,洞山、东大石(桥)次之,余皆不能并马而驰,然非是则病涉矣……”可见明之竹溪桥,不仅最大,可“并马而驰”,且桥上“架木覆以屋”,为廊桥形制。故而清康熙初年(1662-1665)上川南道守道张能鳞重修时,遵旧制,“覆以房”,建为廊桥。乐山地处西南,雨多日照强,在桥上修建廊屋,不仅为过往行人提供了躲避风雨日照、便于歇息的场所,而且还增加了桥梁的自重,以免洪水把桥冲毁,起到保护作用。张公桥作为廊桥,因是人员过往要冲,故还利用它兼作集市进行商业活动,桥北里仁街、徐家𡎚街市的兴起缘于此。此后清代官修地理志书有关张公桥的记载,或明言桥名由来,或略而不记,但均未提及得名来自颂扬张公能鳞修桥之功。

志书里的真相

清黄廷桂等修、张晋生等纂雍正《四川通志》卷二十二《直隶嘉定州》“津梁”条记载:“张公桥,古竹溪桥,地为孔道,倾圮病涉。国朝守道张能鳞重修。高三丈,长六丈。桥北有桓侯祠因名。成都知府冀应熊书‘张公桥’三字刻石。”所记与康熙《四川总志》略同,明确记载张公桥得名缘于桓侯祠,只是省了“覆以房”三字。

《钦定大清一统志》(俗称康熙《大清一统志》)卷三百七《嘉定府》“津梁”条记载:“张公桥,在府城北,旧有竹溪桥,地当孔道,久圮。本朝康熙初参政张能鳞重修,桥北有桓侯祠因名。”

经查阅自清康熙至嘉庆年间官修地理志书得知,张公桥的得名由来是因祭祀张飞的桓侯祠之故,并非为纪念颂扬张能鳞修桥之功。

由于嘉庆《乐山县志》不知何故省略了张公桥高、长尺寸,尤其是省去“桥北有桓侯祠,因改今名”这样关键的历史信息,到民国年间再修《乐山县志》时,也许是未见清嘉庆及以前的官修地理志书,致使考据失实,编修者因循“吕公堤”“魏公堤”得名旧制,在卷二《区域》写道:“张公桥,跨竹公溪水入江处,溪上有桥,今圮。此入省大道,往来如织,水潆激湍,民甚患之。大参张公能鳞桥于其上。期月又圮。公乃稍迁旧址,伐石具材,大为结构,数月工成,壮丽坚致,可垂永远,名曰张公桥,颂大参公之功也。”竟望文生义,以为张公桥得名缘于纪念颂扬张公能鳞修桥之功。

多次修葺

稽考张公桥历史,明为竹溪桥,甃石为之,覆以木屋,为我国古代廊桥形制,毁于明末。清康熙初上川南道守道张能鳞重修,交通两岸,如履坦途,“俾使往来者不致有濡轭之虞”。岁久桥上木屋朽坏,康熙三十年安徽桐城人张芑任嘉定知州再次修治。雍正《四川通志》卷七《名宦·直隶嘉定州》记载:“张芑,字武仕,江南桐城人,康熙丁亥贡生,任嘉定州牧,创立书院以课士子,所赏拔者后多成名。又于邑中通津修治桥梁以利往来,人呼为‘张公桥’云。”据清人马其昶纂《桐城耆旧传》记载,张芑,号雪芩,康熙二十二年选授湖广武昌通判,摄知府事。康熙三十年(1691)补襄阳通判迁四川嘉定州。综合两书所载,张芑在嘉定知州任上,不仅修治张公桥以利往来,而且“招垦增万余户,创书院兴学,变荒陋之俗”,颇有作为,后升迁工部员外郎,人称张工部,并入祀嘉定文庙名宦祠。张芑重修张公桥,州人呼为张公桥,有记其功德之意。但并未写入官修志书,如康熙《大清一统志》、雍正《四川通志》、嘉庆《四川通志》、《嘉庆重修大清一统志》中,可见古人依旧遵从张公桥原来的得名由来。

张芑修治张公桥后,清乾隆、嘉庆、道光三朝又多次维修。如清乾隆四十年(1775)维修张公桥,发挥交通竹溪两岸的功能。清嘉庆二十年(1815)竹溪“夏秋水涨,势不可挡”,加之“水道阻滞,桥乃倾覆。”嘉定府乐山知县赵岳兰又主持重修,并刻石立碑《乐山县正堂示谕》,告诫世人多加维护,确保交通畅通。清道光年间(1821-1850),张公桥又废,居民屡修不就,幸赖井研“槐盛号”盐商王伟钦资助五千金始告落成。光绪《井研县志》卷三十六《乡贤》记载:“王伟钦,字敬庭,先世粤之兴宁人,父毓源,迁蜀犍为,以盐筴起家,赀雄犍乐间。至伟钦,徙家井研……伟钦独以善贾,拥赀百万”,不仅出资在成都建祠堂,于广东兴宁老家置义庄田,并购置原雷氏旧宅于道光十九年至道光二十二年(1839-1842)大肆营造建成“槐盛号”,即今日之井研雷氏民居。王伟钦“善行尤众,其最著者,嘉定北关张公桥,居民屡治不就,伟钦输五千金落成之。”民国《乐山县志》“张公桥”条下编者也按曰:“井研乡贤志,嘉定北关张公桥,屡治不就,王伟卿(应为钦)输五千金,落成之。”倘若张公桥的得名,果如编修者所谓“颂大参公之功也”,那道光年间王伟钦乐捐五千金助修张公桥,按其思维逻辑,桥该改名曰王公桥以记其功欤?由是也旁证张公桥的得名,不是纪念、颂扬张能鳞修桥之功,而其由来乃因桥北有祭祀张飞的桓侯祠,故名张公桥。