■ 白建明

抗日战争时期,西南成为国内大后方,许多名流纷纷客居西南。摄影大师郎静山也曾客居乐山、峨眉山,留下亲手拍摄的照片,成为乐山人文记忆的一部分。

郎静山其人其作

新文化运动后,摄影作为艺术在中国文化阶层登堂入室。上海的郎静山和北方的张印泉致力于推动摄影组织“华社”“光社”,成为中国摄影艺术的先驱。

郎静山(1892—1995),浙江兰溪人,1928—1937年担任《上海时报》摄影记者,是中国新闻史上第一位摄影记者。郎静山运用绘画技巧与摄影暗房曝光的交替重叠,创立“集锦摄影”艺术,在世界摄坛独树一帜。他一生酷爱摄影,共有1000多幅(次)作品在世界各地沙龙摄影展展出。他曾获美国纽约摄影学会颁赠的“1980年世界十大摄影家”荣誉,是将中国绘画原理应用到摄影的第一人。

1937年11月,上海沦陷。郎静山在上海开有“静山广告社”,因为有新加坡大亨胡文虎的生意支持,广告社搬入郎静山在南京东路上的粤菜馆“新雅”。为避战乱,郎静山有次从上海到峨眉山,好友中山大学教授龙榆生选用“定风波”词牌填词为他送行。1938年,郎静山携家眷客居乐山。三年间,为了家庭生计,他往返于上海与成都乐山之间。其间,郎静山拍摄照片800余张,作品涉及西南、西北七省30多个历史名城、风景名胜地。郎静山在那个战乱年代,运用摄影艺术,在一张张照片里,为我们这个民族留下了宝贵的影像资料和文化遗产。

80年前的乌尤胜景

上世纪90年代初,《中国摄影报》多次刊登郎静山其人其作。此后,中国摄影出版社还出版了《摄影大师郎静山作品集》。

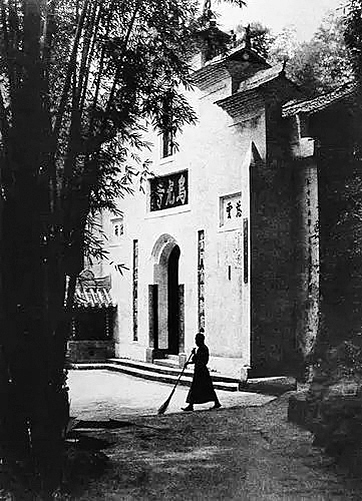

2003年,笔者在翻阅《中国摄影报》时,欣喜地发现一张名为《古刹扫尘》的摄影作品。这是郎静山1938年摄于乐山乌尤寺山门的一张照片:穿过岁月的风尘,半个世纪前的那道曙光透过茂竹密林照耀着肃穆的山门,一位僧人正在门前清扫,古刹显得宁静神秘。当时作为《乐山日报》的特约通讯员,笔者当即和该报旅游版编辑联系,由我撰写的文稿和《古刹扫尘》一图很快得以刊载,让乐山读者一睹郎静山镜头下的乌尤胜景。

《华溪盐井》和《峨眉山金顶》

笔者翻阅《摄影大师郎静山作品集》,发现一张拍摄于1938年的作品《华溪盐井》。郎静山从高处俯拍,井架层层叠叠、瓦屋作坊鳞次栉比,牛华镇的盐业规模可见一斑,镜头里的繁荣景象是其他文艺作品很难直观呈现的。五通桥牛华镇(也称牛华溪)的制盐工业在彼时的西南乃至全国举足轻重,可惜如今留下的影像资料太少,而《华溪盐井》的发现,为当下研究五通桥盐业留下了珍贵的史料。

郎静山1938年拍摄的《峨眉山金顶》亦是经典之作。此图由三张底片集锦合成,前景是树,中景是峨眉山,远景是云海,景物之间彼此为之衬托,完美诠释了中国绘画“三远法”的美学意象。“集锦摄影”艺术在《峨眉山金顶》这幅作品里体现得淋漓尽致。那时候的峨眉山没有公路,只有崎岖山路,野草掩道;蛇兽出没,游人稀少。登峨眉山很难,全靠徒步攀登,最多请个背夫背行李。 特别是金顶,那里人迹罕至,难以想象郎静山当时为了拍摄金顶,付出了多少艰辛的代价。

2020年1月,当得知资深媒体人张致忠主编的《乐山百年照片档案》即将定稿,笔者向其推介了郎静山在乐山拍摄的照片,一代摄影大师在乐山的印记,永远定格在乐山人的光影档案里。

(本文图片由白建明提供)