■记者 唐诗敏

何为茶?

“百草之首,万木之花,贵之取蕊,重之摘芽,呼之茗草,号之作茶。贡五侯宅,奉帝王家,时新献入,一世荣华,自然尊贵,何用论夸。”这是在中国民间喜茶、爱茶之人中广为流传的一首小诗,言辞之间可见人们对茶的尊崇。

在乐山,茶文化源远流长,最广为人知的是以“峨眉山茶”为代表的绿茶。唐朝诗人陆游在品峨眉山茶时感慨道:“雪芽近自峨嵋得,不减红囊顾渚春。”在他看来,峨眉山茶比之当时有名的顾渚春丝毫不逊色。除了峨眉山茶,小凉山地区的马边彝茶也在近年来声名渐起,为乐山茶文化注入一缕清香。

茶禅合一 修身养性

“峨眉多药草,茶尤好,异于天下。”峨眉产香茗,自古备受推崇。据现有文献资料考证,峨眉山茶文化最早可追溯至唐朝。

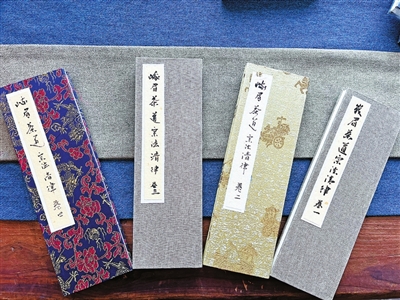

“人水合一,学人初道。人茶合一,学人能道。人壶合一,学人会道。人禅合一,学人修道。人人合一,学人悟道。天人合一,学人明道。谓之于道。”唐朝昌福禅师创立了峨眉茶道,涵盖茶品、茶人、茶道、茶事理念,揽天地山水、人文性情于一体。可见,峨眉山茶文化与儒释道文化一直相互交融,彼此影响。

“品茶,就是修身养性。”峨眉山市一壶半盏茶艺馆创始人崔新峰致力茶文化研究20余年,他如此看待品茶与修身的关系,“茶树生长在山中,一年四季,历经风吹雨打,强烈日晒,此后新芽被人摘下,历经翻炒,开水烫泡,终成清茶。茶叶只是一片树叶,却遭受了如此多的磨砺,浮浮沉沉,像什么?人生。”

崔新峰介绍,唐朝以前,古人以“荼”字称呼茶。“荼”在古书中指苦菜,所以茶味始终带苦。峨眉山佛教文化深厚,僧人在寺院前后栽种茶树,自己制茶,并以此待客,而品茶的过程也是修身悟道的一种方式。

当下,制茶工艺不断改进,茶的种类繁多,中国人仍保有品茶的习惯,并将其作为待客之道。古典雅致的茶具常见于会客场所,行云流水般的沏茶功夫,给客人留下美好印象。“我觉得现在茶文化的价值主要体现在‘专注’和‘放松’两个词上。”“晓三月”茶品牌主理人李里认为,“品茶能让人从日常生活中暂时抽身,专注于泡茶、品茶的过程,以放松身心的姿态去感悟现实世界。”

高山彝茶 美名远扬

“黑茶香、出彝乡,形如螺、汤似珀,味醇厚、陈香久,马边萃、中国味。”每年春季,云雾之中的马边茶山再也藏不住那份热闹,众人采茶的身影和动听的彝谣互相映衬。2020年12月26日,“中国彝茶之乡”的美名花落边城,马边彝茶文化掀开了崭新一页。

马边茶业协会会长李贤波号称“马边彝茶第一人”,他的彝茶技艺来自水普武花(又名“杨玉珍”)。明朝初年,彝族水普家的一个分支迁到马边彝族自治县,传到现代历时600多年。1935年,3岁的杨玉珍被掳到水普家作了“娃子”,取名水普武花,便跟随水普家制茶人采茶制茶,杨玉珍27岁逃离水普家,后嫁到劳动乡来龙村,恢复汉名杨玉珍。李贤波的母亲周元玲拜杨玉珍为干妈,李贤波从小跟随杨玉珍采茶制茶,使此项传统彝族制茶技艺得到了恢复和完善。

悉心研茶三十载,李贤波坚守着茶人的淳朴与执着,以及对茶叶、茶农和故乡的热爱。他说,马边彝茶制作技艺集当地原生茶叶、器具、特色技艺为一体,手工传承上百年,是马边小凉山彝族最具特色的制茶技艺。

马边彝茶(红茶、黑茶)在制作上各有不同。比如制作红茶时有选茶、采茶、摊凉、辗茶、发酵、吊炒、精选7道工序;制作黑茶有选茶、采茶、摊凉、杀青、揉茶、轻炒、发酵、晒干、成型9道工序。

李贤波介绍,吊炒是彝茶最显著的特色。使用的吊锅由彝家传统的吊锅演变而来,以山中20年生以上的青杠树木碳为燃料,将发酵后的茶叶放在锅里翻炒,其炒制技法分为中火炒、文火焙、大火提香三道工序,并以特定手法将茶叶炒干出醇香为止。

在李贤波的带动下,他的10多名徒弟逐渐掌握了彝茶(黑茶、红茶)制作工艺,成长为新生代的制茶师。

“采茶者用心,制茶者专心,品茶者舒心。”品茶如品人。勤劳勇敢的嘉州儿女,用他们的匠心护茶爱茶,将茶文化在碧水青山间化作缭绕指尖的缕缕芬芳。