就筑堤修城一事来说,乐山人的金钱、精力与生命多半被狂暴的大渡河耗去,东边城垣因为岷江性情和缓而投入稍逊,然而岷江也并不是“善类”。前面提到,乾隆老丙午大水就冲毁了城外临江街道,后来这一段临江用地还是因为洪水时常垮塌,道光二十年(1840年)嘉定府知府刘用宾沿岷江西岸修建了防洪堤坝,名之为“刘公堤”,后来渐渐演变为街道,民国时期嘉乐门外半边街就在刘公堤的范围内。

半边街在民国时期地位特别重要,因为它位于乐山至成都的交通要道,扼乐山北大门之咽喉。如此重要之地位,一旦被洪水冲坏,地方政府势必要全力抢修。因此,我们得以看到民国三十七年(1948年)与三十八年(1949年)两次刘公堤整修留下的详细档案,从中可推知千百年来为了与洪水作斗争,乐山人在修筑城堤上所付出的艰苦卓绝的努力。

1948年秋天,乐山前后经历三次洪水,在乐山县政府呈送四川省第五区行政公署、县党部、参议会、外城镇公所等机构的公函中,惊恐地描述道:

“惊涛骇浪,势急力猛,实为民纪以来所未有,所有被毁桥涵堤岸,不可胜计,本县外城镇营门口新修旧有堤岸均被冲毁,又半边街刘公堤亦挫陷两市尺,……”(乐山市档案馆藏民国乐山县政府档案,档案号:6-1-439)

10月,乐山县县政府开始组织修复从营门口经半边街到嘉乐门的堤岸。此时已是民国晚期,修堤施工技术自是比以前先进许多,档案记载:

“下层长条砌筷子形,内填坚石;中层除一部分外用筑筷子形外,余者砌丁字形,内填费泥及鹅卵石压实,上层至街面用长条石顺砌,封顶筑石栏。竣工所用砌填石条,一律用石灰作健。新堤竣工街面坍塌部分用碎石、费泥加入石灰筑城三合土,以资坚实。”

然而,就是这样历经四月修复好的半边街河堤,在1949年的夏季洪水中又被冲崩坍塌。按说根据现代工程方法修复的河堤不应该如此豆腐渣啊!我们只有从工程的实施过程中寻找蛛丝马迹。

从档案材料来看,此次工程从1948年11月2日开工,到1949年2月底竣工,动员民工、石工及各级管理工作人员共10102名。如此漫长的施工周期,如此庞大的工程队伍,所需钱财着实不少。当时国民政府已处于风雨飘摇之中,经费左支右绌,因此该次工程筹措资金的办法,在公告中说的是“义务劳动征工”“慈善事业劝募”。工人伙食费则来自于库存的县粮黄谷和县田粮处收来的碛米。最大宗的工程材料——条石,全部来自嘉乐门城墙石,总数计“二十九层砌填条石一五〇〇〇个”。所需工具全部采取征借和低价购买的方式。一切都省得不能再省。

大概由于钱少,针对半边街毁坏的一百米河堤,工程采取的原则是“以坍塌陷下部分填平原街面,原有石堤补平,仍将石栏砌高,与两方街接并,筑三合土与旧街相衔接”,并没有按照前述“堤中砌石”的方法来执行。因此,1949年夏洪中,新修复的营门口等处都扛住了,只有半边街堤坝崩溃。

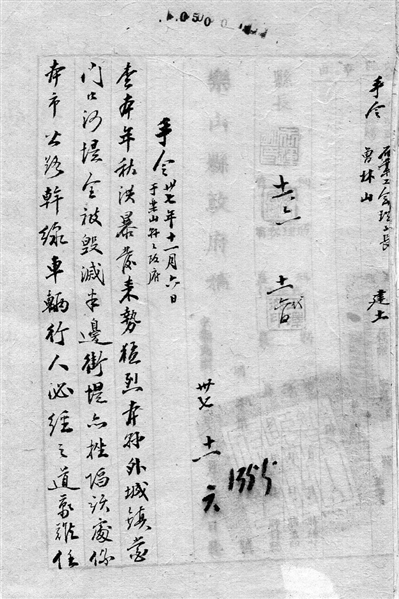

在寒冷的冬季,从事高强度、重体力的义务劳动,工人消极怠工实在是意料中事。开工才第四天,就有两名泥石工旷工两日。时任县长兼建设委员会主任王运明气急败坏,亲书手令道:

“开工伊始,泥石工胡万清、李克熏二名竟于昨今两日无故不到,致使工作停顿,若不予以惩处,将何以儆效尤而利推进。仰该(石业工会)理事长即同警士二名前往将石工胡万清、李克熏唤押来府,听候议处,切勿袒维为要。此令!”

县政府还令技士密查,凡是发现石工,一概强行征召来修建河堤。这样的强制命令,当然不得人心。12月30日,县长王运明又手令斥责督工员,说27名石工在26日领了米之后,27日竟然不到工,规定以后务照军事方法管理,并查处具报。如此这般,工程质量可想而知。

没办法,堤坏了,就要修。1949年10月,乐山县建修半边街河堤工程委员会又成立起来。这一次工程施行当然也是困难重重。一会儿是中城镇镇长向工程委员会要回先前借调的修建喊噹街水沟的石工;一会儿是赔偿三三五师因搬运泥土过道而拆卸竹园的损失。然而,此时这些问题都已不是县政府和工程委员会面临的大问题了,他们更为焦虑的是整个政权的崩溃。关于半边街河堤工程的民国档案在1949年12月2日戛然而止,最后的几页档案材料是一批管理人员和工人领到四十二天伙食费的收条。幸好他们领到了这最后的银元、角币和米粮,因为不出半月乐山城就将迎来解放。

1949年12月15日入夜,中国人民解放军的一支队伍从大石桥和任家坝的国军阵地之间穿插,进至乐山城北岷江东岸,并从那里偷渡过江。这支偷渡的小分队一定经过了尚在整修的半边街河堤。黑暗中,堤坝无言,战士无语。他们迂回至乐山城背后,向城区制高点老霄顶靠近。一天后,这支部队配合江面正式进攻的主力部队攻占老霄顶,再攻占城区,乐山城宣告解放。

乐山城解放后,半边街河堤一定得到了完善的修缮。无论政权更替或兴衰,乐山人与水的战斗从未停止,乐山人对居处的捍卫永不止步。(未完待续)