■ 记者 张波 文/图

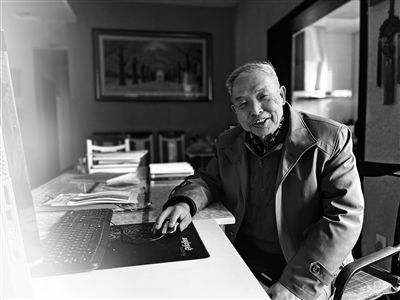

冬日午后, 乐山城北,岷江岸边,记者走进一处寻常住宅,见到一位满头银发的老人正在临窗伏案工作。他端坐桌前,目视电脑屏幕,手握鼠标,敲击键盘,为他的下一本新书《鉴古观今话漹水》选稿。他就是86岁高龄的资深报人、原乐山日报社主任记者张致忠。

光影记录“六十春秋”

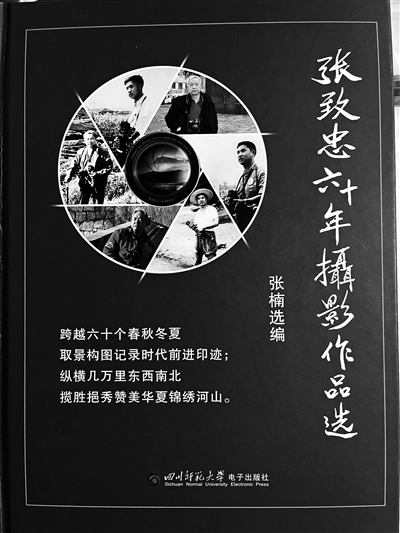

老骥伏枥,志在千里。满怀著述热情,笔耕不辍的张致忠,于近日再出摄影新作——《张致忠六十年摄影作品选》(以下简称《摄影作品选》)。

墨香四溢、重近两公斤的《摄影作品选》由四川师范大学电子出版社出版。除前言和附录,该书分为《锦绣中华》和《纪事存史》两辑,由彩色册页、图片和精炼文字构成,以六十年时间为经,以乐山乐水乐人乐事为纬,再现乐山波澜壮阔的建设发展史,唤起人们对流金岁月的美好回忆。

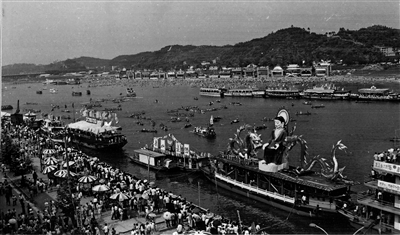

在《锦绣中华》中,从夹江千佛岩的摩崖造像,到雄伟端庄的乐山大佛、灵秀峨眉,从沙湾美女峰石林到五通桥小西湖风光,从东临沿海观潮、西攀藏地云山,到北陲漠河放舟、南到琼涯弄水,感受苍苍青山、轻舟碧水的祖国壮丽山河;《纪事存史》部分收录的全为黑白图片,从乐山岷江第一桥建成通车、川江龙舟大聚会,到群龙聚首闹嘉州、瑞典民间音乐舞蹈团访问乐山,再到嘉州宾馆观壁画、瓦山创业记……六十年的“新闻日历”徐徐拉开,一桩桩曾经影响乐山经济社会、市民文化生活的大事小事通过影像瞬间“复活”,历史鲜活生动地呈现在读者面前。

“书籍选中的图片达2300多张,是从我从事新闻工作以来至今拍摄的数万幅照片中挑选出来的,内容涉及乐山地区的山河美景、时代变迁、社会事件、风俗民情等方面,跨越了六十个春秋。”张致忠坦言,作为一名入党六十多年的共产党员,选编这本《摄影作品选》,是为了感恩党和国家, 回报桑梓父老, 保存一份资料, 佐证一段历史。

默默耕耘回报桑梓

张致忠1936年出生于夹江县一户贫苦农家,1959年起先后在《夹江报》《乐山日报》从事编采工作,是新华社和《四川日报》特约通讯员,在新闻战线工作了近40年,1996年退休。曾在多家报刊(台)发表各类文稿上百万字、摄影图片5000余幅,获中国记协颁发的“对社会主义新闻事业做出了积极贡献”荣誉证书。

文字记录历史,图片定格历史。退休后的张致忠从未停止追光逐影的步伐,仍不时摆弄相机,不断有文图作品见诸报刊。他还编著出版了新闻、史志、旅游类图书10多本,并有相当数量的文章、图片被选载到有关单位或文友编著的书籍文献资料。

2013 年,张致忠将自己从事新闻工作期间及退休后所拍摄的32112张照片的数码文件、14600多张彩色和黑白底片、6508张纸质照片,无偿捐赠给市档案馆,丰富了该馆馆藏结构,成为乐山摄影和档案界的一桩美谈。

2018年,夹江县委、县政府授予张致忠“改革开放四十年杰出贡献人物”称号。

2019年底,上百万字的《纪实写真六十年》面世后,圈中友人纷纷期待能有一本与之相辅相成的图集出现。为此,经过两年的酝酿、策划、选片、文字整理、编辑和排版,《摄影作品选》由张致忠的长子张楠选编完成。

践行初心无愧其名

时光成就影像,镜头记录瞬间。《摄影作品选》面世后,社会各界给予高度评价。

“这部影集进一步梳理了城市文化脉络,留下了宝贵的历史人文记忆,留住了岁月的故园灯火和老屋炊烟。”市文联主席罗国雄表示,六十年时光巨献、 六十年人民生活的变迁、无数灿烂辉煌的传统文化,在张致忠充满质感和故事性的摄影作品中一览无遗,每一幅作品都满载历史的痕迹,都是时光的标本。张致忠拍摄的山水人文的精神面貌,抓取人物个性神情的经典影像和与时代同行见证的精彩故事,都极具史料价值,不仅承接着中国摄影发展的脉络,也串起了乐山的城市记忆,可以看到他精益求精的完美艺术追求。

原四川日报社高级记者金嘉华说,《摄影作品选》是半个多世纪的乐山历史记录和珍藏,它的面世有助于今人对乐山的了解,也是传延来者的宝贵史料。它是一个新闻工作者的忠诚、智慧和心血的结晶,是作者回报祖国、献给乡里的一份厚礼,堪称弥足珍贵。

原《四川交通报》总编辑廖泰东说,张致忠的摄影作品体现的是时代精神和真善美的人文精神,表明了他对新闻摄影的热爱和对社会的责任心,昭示了他捕捉新闻的“灵气”。《摄影作品选》是乐山的社会记录,是乐山的历史符号,是祖国锦绣河山画卷的一轴,是自然人文的记录,是太平盛世社会面貌的闪光一页。“致忠,践行如名,无愧其名!”