■记者 唐诗敏 文/图

悠悠古镇书香盛,张张剪纸民艺传。犍为县清溪古镇自唐代置镇,诗仙李白曾在畅游嘉州途中留下“夜发清溪向三峡”的名句。如今,随着时代变迁,清溪古镇不仅因悠远的历史和古建让人流连,其精巧的民间技艺——清溪剪纸,也成为古镇一张夺目的名片。

2021年,清溪剪纸被列入乐山市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。近日,记者走进清溪,探访一张剪纸背后的故事。

源起

寻常人家的民俗“风景”

剪纸,作为中国传统民间艺术之一,有着广泛的群众基础。逢年过节,这种来自民间的技艺总会出现在老百姓家中,见于窗、门,甚至是妆镜、米缸之上。喜庆的红色配上美好的字句、图案,寄予着老百姓对美好生活的向往。

“记得小时候,街坊邻居都会剪纸,这不是什么稀奇事。”清溪剪纸项目非遗传承人李如打开了记忆的话匣子,“在我家,奶奶就是负责剪纸装饰屋子的那个人。我在一旁看着奶奶手中的剪刀挥舞着,不一会儿,十二生肖的精美图案就剪出来了,特别神奇。于是,我也尝试着拿起剪刀剪着玩儿,那时我只有七八岁。”

在清溪的相关文献中,对剪纸这项民间技艺少有记载。如今,随着大众文化和生活用品的不断丰富,流水线上的各种工艺品琳琅满目,手工剪纸逐渐被清溪人淡忘。唯有李如,还在孜孜不倦地玩弄着手中的剪刀。

创新

“剪”“刻”融合求精细

当李如的小手接过奶奶的剪刀,贯穿李如一生的民间艺术便再也无法割舍。剪纸、绘画,对艺术颇有天赋的李如后来成功考入四川师范大学,学习国画。

高校里的专业知识为李如积淀了更高的艺术审美。大学毕业后,他回到家乡,潜心剪纸创作,并在原有剪纸工艺上加入“刻”。“剪”“刻”融合,让李如的剪纸事业迈向新台阶。

在李如的工作室“剪艺坊”,记者看到了一幅幅精致生动、主题鲜明、造型各异的作品:威风凛凛的传说人物、围火共舞的彝族民俗、欢悦逗趣的条条锦鲤……这些展示着生活百态、洋溢着生命气息的场景跃然于红色宣纸上,让人动容。李如指着其中一幅人物剪纸说:“创作线条复杂的剪纸作品不简单,光靠‘剪’肯定不行,就像这个人物的神态和表情,眼神、嘴角、胡须,得借助‘刻’才能完成。每个细节,都得耐心推敲,细致打磨。”

李如介绍,剪纸图案通常分为两种,一种以对称图案为主,比如团花。团花铺满画面,四周图案对称、相同。另一种图案则为单一画面,通常由作者自行创作,创作以前需拟好初稿,进而细致“剪”“刻”,通常用时更久,操作更复杂。

“剪纸这活儿得倍加小心,尤其是创作单一画面的图案,一不小心剪错了、刻歪了,那就前功尽弃,必须从头再来。”李如说。

看过李如的剪纸作品,许多人如此评价:李如的作品风格不拘一格,既有南方剪纸的精细秀美,也有北方剪纸的粗犷简约。李如笑道:这都是“剪”“刻”相融的好处。

发展

贴近时代获共鸣

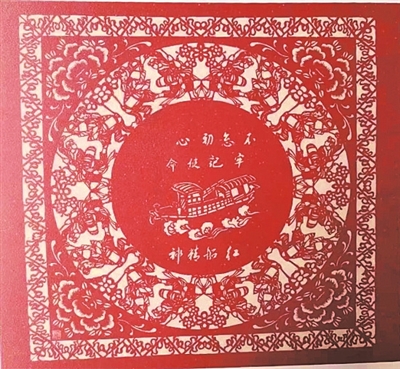

剪纸是李如的事业,也是李如的生活。李如将剪纸作为自己对当下生活的感悟和表达,他的心情都诉诸作品之中。今年是中国共产党建党100周年,他以红色主题创作了一系列作品,表达内心的祝福。

“这幅‘不忘初心·牢记使命’剪纸作品,从原稿设计到精心剪、刻,用了两三天。”李如介绍,“画作以团花作为整体框架,团花中间是红船,振奋人心的标语放置在正中央,凸显主题。希望作品在供人鉴赏的同时,能为更多人带来正能量。”

李如坦言,技艺是基础,灵感是艺术的生命。主题创作不能依靠想象,必须得深入生活,先了解、后提炼。在“不忘初心·牢记使命”等系列作品中,李如不断查阅史书,了解时代背景、故事发展,下了不少功夫。

闲暇之余,李如常到户外写生。除了养育他的清溪古镇,他还走访犍为各名胜景点,用画笔、剪刀、刻刀,记录家乡的一花一木,一街一河。

传承

共同讲述非遗故事

为将清溪剪纸技艺发扬光大,李如走进学校,创办剪纸社团;走进社区,免费教居民剪纸;参加企业活动,为职工送去民俗展演。在传承的路上,李如忧心忡忡:“现代生活节奏太快,很少有人耐心学习剪纸,但剪纸最重要的就是熟能生巧,需要静下心,耐得住寂寞。”

值得庆幸的是,在传承清溪剪纸这条路上,李如并非“孤军奋战”。犍为县文化主管部门和业界有识之士通过认真调研,针对性地提出了清溪剪纸的保护计划和措施,其中包括加大资金投入,营造更加宽松的创作环境;促进剪纸艺术向产业化、市场化靠拢;与高校联合,借助专业学校的师资技术力量,扩大剪纸艺术普及,吸收培养优秀的社会剪纸艺术人才等。

坚守初心,在传承中弘扬,是传统艺术迎接曙光的关键。对此,李如十分清醒,他说:“发自内心的热爱,支撑我一路走到现在。我相信,在未来的道路上,我一定会邂逅越来越多的同行者,共同将清溪剪纸的非遗故事讲述下去。”