■记者 赵径

文保档案

麻浩崖墓,开凿于1800多年前的东汉至南北朝时期,故称东汉崖墓。这片崖墓群东西长约200米、上下宽约25米,有编号的崖墓544座。1988年,麻浩崖墓群经国务院公布为全国重点文物保护单位。它以内涵丰富雕饰精美而被誉为“南安(乐山古称)名墓之首”,墓中保存着许多汉代建筑、车马伎乐、鸟兽虫鱼图形,且有不少历史题材的神话故事,以及画像石棺、书法题刻。出土文物内容丰富,是研究古代社会政治、经济、文化、历史的重要实物资料。

崖墓,是一种依山仿生前住宅凿穴为墓室的墓葬。东汉时期广泛流行于四川岷江、沱江、涪江、嘉陵江中下游和长江沿岸等地区。乐山麻浩崖墓是其中的典型代表。

麻浩崖墓于1940年被当地人发现。同年,金陵大学中国文化研究所在商承祚教授带领下进行调查。1964年开始在1号墓外修筑围墙进行保护。1984年建立占地面积1100平方米、陈列面积约500平方米的乐山崖墓博物馆。1988年被国务院核定为全国重点文物保护单位,是1996年乐山大佛列入《世界文化与自然遗产名录》的重要组成部分。

千年前的世俗风情

三江汇流处,依山而建的乐山大佛扬名海内外。大佛一侧,当年李冰为避沫水之害,在凌云和乌尤两山之间开凿的溢洪河道——麻浩河,静静流淌,河畔绿树掩映中,麻浩崖墓却鲜为人知。

麻浩崖墓,位于麻浩河北岸凌云山之上。崖墓是两汉时期广泛流行于乐山的一种墓葬形式,具体做法就是将逝者封存到山体墓室中,墓室的形式仿照逝者在世的住宅,是汉朝忠孝文化表现在丧葬中的一种世俗风情。

据了解,两汉时期的乐山,内河航运畅通,又产井盐和铁矿,是四川经济最发达的地区之一,为“视死如生”、开凿崖墓的厚葬之风奠定了物质基础。因此,乐山的崖墓分布密集、数量多、规模大,出土文物精美,画像石刻内涵丰富,仅乐山市中区就有一万多座,而麻浩崖墓群又是其中最具特色的典型代表。

“汉朝年间,经济繁荣、文化丰富,民众有条件追求世外生活的精神境界,所以,鉴于死亡的神秘性,生者要为死者树立无上尊严。这种民俗的特征是凿山为墓,沿着浅丘、山谷的砂质岩层,不惜人工成本,经年累月,凿成一个或一连串的方形洞穴,然后安葬死者遗体和殡葬品。”乐山大佛景区管委会相关负责人介绍,“汉代的人们对于死,不过认为是换了一个环境,所以他们会将自己生前喜爱的物品和需要的物品都放到自己的墓当中作为随葬品。”

一座崖墓,汇集了古人对美好生活的全部向往。而这些遗留下的文物,为我们解读汉代的生活、生产、神灵信仰、审美情趣、雕塑艺术等提供了直观的视觉形象和丰富的实物资料,具有很高的观赏和研究价值,更见证了乐山这座历史文化名城数千年的文脉传承。

感知古人文化与生活

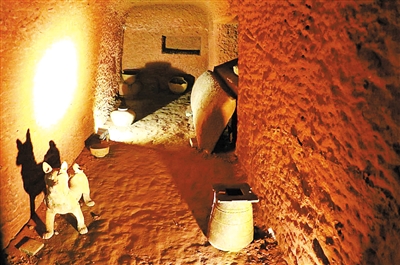

夏日炎炎,而麻浩崖墓绿荫如盖,透着丝丝凉意,依托崖墓遗址修建的乐山崖墓博物馆,清寂如常。大门处抬眼可见郭沫若手书的“麻浩崖墓”匾额,步入大门,越过照壁,布满苔藓的桔红色崖壁上一个个洞穴一字排开,远远望去,1号崖墓的墓门和前室上,能看到雕刻的斗、柱枋、瓦当、板瓦、椽头、连檐等仿木构建筑。走进其中一个洞穴,红色的岩壁上有不少历史久远的浮雕,往里面的墓室走去,光线逐渐变暗,通道也变得狭窄、矮小。墓室里面规模庞大,结构复杂,各种墓室遍布其中。

记者看到,墓内保存着众多汉代画像石刻,既有栩栩如生、惟肖惟妙的泥塑舞俑、听琴俑、劳作俑、武士俑,也有生龙活虎、动感十足的泥塑马、犬、鸡鸭等动物俑;既有“荆轲刺秦王”“西王母”等历史人物、神话故事与祥瑞、车马伎乐、建筑等石刻画像,也有反映汉文字演变与书法艺术发展的隶书石刻题记。同时,崖墓的门楣上,还发现了中国最早的佛教石刻造像之一“结跏趺坐”造像,此造像为高浮雕,头部绕有圆形光环,右手作无畏印,左手持衣襟,画像结构严谨,技法简洁,既注重形似又追求神似,是中国汉代艺术中难得的精品,也是研究我国佛教艺术起源的重要实物资料。

站立其中,仿佛与古人对话,商路盛景、汉代生活,皆在眼前。

博物馆由六个墓室、两个陈列室和一座棺亭组成,共展出文物近200件。在漫漫岁月长河里,崖墓曾经历过被盗掘,也成为过贫苦百姓的栖身之地。如今,由于风化、水浸等病害,日渐模糊着麻浩崖墓石刻艺术的容颜。乐山大佛景区管委会相关负责表示,一方面要持续保护好有着千年历史的墓群,另一方面更要展示好其深藏的历史文化内涵,让更多人通过这扇历史之窗,走进乐山,了解乐山。

(本文图片除署名外均由乐山大佛景区管委会提供)