日前,国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题,制定管理措施,坚决防止未成年人沉迷网络游戏,切实保护未成年人身心健康。

今年7月20日发布的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》(以下简称《报告》)显示,2020年我国未成年网民规模达到1.83亿,未成年人的互联网普及率为94.9%,高于全国互联网普及率。未成年人触网的低龄化趋势更为明显,超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网。《报告》认为,部分未成年网民可能存在过度使用互联网的情况。数据显示,未成年网民工作日平均每天上网时长在2小时以上的为11.5%,节假日平均上网时长在5小时以上的为12.2%。

不断增长的数据背后,青少年过度用网、沉迷网络的问题凸显,而由此带来的健康风险更不容忽视。首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任医师倪端宇表示:“青少年正处于脑发育关键时期,长期沉溺于网络可能造成脑功能损害。”

长期沉迷网络或引发功能性脑病

有研究表明,过度沉迷网络会对青少年的脑可塑性产生影响。“脑可塑性是指脑有适应能力,即在结构和功能上的改变以适应现实的能力。年龄越小脑可塑性越强,特别是6岁之前,是大脑的神经发育和认知发育的关键期。青少年如果沉迷于网络,脑神经元之间的功能连接就强化在虚拟空间,现实交往的功能就自然削弱。”倪端宇说。

广东省第二人民医院神经外科—功能神经调控实验室副主任医师卢健军告诉记者,青少年沉迷网络,开始是精神依赖,渴望上网“遨游”,随后会发展为躯体依赖,表现为情绪低落、头昏眼花、疲乏无力、食欲不振等,还会使人体的植物神经功能严重紊乱,导致失眠、紧张性头痛,甚至会出现幻觉和妄想。

成都医学院心理学院四川应用心理学研究中心副研究员杨奇伟介绍,沉迷网络会影响青少年大脑的眶额回、伏隔核、纹状体等奖赏相关脑区的正常功能,对相应的奖赏信息处理存在异常。这些脑功能损伤会导致青少年高度关注网络游戏、短视频等网络情景,而对正常的知识和技能学习、社会交往等适应性行为漠不关心。

“再玩一会儿”的背后不可忽视

“网络沉迷高发人群多为12至18岁的青少年,以男性居多。一方面他们的大脑皮层发育不完善,理解判断力差,自控能力也比较差;另一方面他们处于青春期,对新鲜事物充满好奇,寻求刺激、惊险和浪漫,以满足这个阶段的人生需求。”卢健军说。

杨奇伟表示,生物生存适应的关键任务是趋利避害,而多巴胺能奖赏通路是生物趋利避害的神经基础,人类也是借助于这个奖赏通路,在完成适应性行为的过程中,感受到身心愉悦。但人类的奖赏通路也可能会被误用于追逐纯粹享乐的短视行为中,如物质或网络依赖等行为。这些行为会快速激活多巴胺能奖赏通路,使人能快速体验到兴奋和愉悦,并不断推高多巴胺能奖赏通路的激活阈限。“青少年正处在身心快速发育阶段,其大脑奖赏系统对网络的新奇刺激更为敏感。同时,青少年的自我控制脑区发育还未成熟,自控能力较差,无法合理控制上网时间,导致其成绩倒退、人际关系淡漠。这些结果给他们又造成巨大压力,使他们更需要借助网络来逃避现实生活,从而造成恶性循环。”杨奇伟说。

此外,相较于成年人,设计越来越精美的网络游戏、精准推送的短视频、不断更新迭代的社交软件,让青少年更易陷入其中。

“网络游戏或短视频的开发,要达到吸引更多青少年使用者的商业目的,必然要利用人类成瘾性机制。”杨奇伟认为,多巴胺能奖赏通路是为我们进行各种行为活动提供动力的神经基础,沉迷网络行为形成的过程正是借助这个奖赏通路。开发者借助于青少年所喜爱的方式激活多巴胺能奖赏通路,如游戏过程中的成就感,短视频中的新奇感等。

早干预早治疗,给予孩子足够关注

一旦青少年过度沉迷网络,进而引发严重健康问题,该如何应对?卢健军提醒,要早干预、早治疗,给予孩子足够的关注。如有相关症状出现,家长要引导限定上网时间,并采用心理治疗、行为认知治疗、生物物理治疗、饮食治疗等综合干预方法。对于情况较严重、出现严重心理障碍的,应该在心理科医师的指导下进行规范的药物治疗。

“现阶段主要的治疗方法有行为疗法和认知疗法。”杨奇伟表示,行为疗法是从条件反射理论衍生的治疗方法,对于治疗尤为有效。基于条件反射的规律,该方法通过网络情景和厌恶刺激反复结合,试图使患者达到对网络情景的厌恶,在患者减少上网行为时,治疗师要及时给予奖励,由此达到戒除行为与奖励之间的联结。认知疗法主要适用于有一定自控能力的患者。该方法针对不同个体的知识体系、认知能力,通过科学事实或具体生动的案例,使患者认识到沉迷网络对个人身心的危害,从而建立更加健康、适应性的信念和认知。

“预防往往比治疗更为重要。”卢健军建议家长,要注意孩子的上网行为,每天要有足够的时间与青少年进行现实交流,给予心理上的满足。同时在电脑及手机上可以设置管理模式,减少孩子受到网络上不当信息的影响。

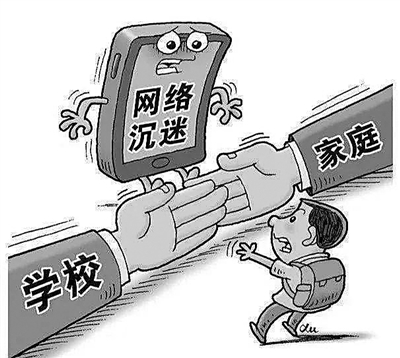

杨奇伟认为,预防青少年沉迷网络,需要家庭、学校和社会的共同努力。“家庭方面,家长应着力构建和睦的亲子关系,及时与孩子真诚沟通,了解其心理状态,帮助其解决现实中的困难;培养孩子除上网以外的其他爱好,丰富孩子的业余生活。学校方面,学校可以普及心理健康知识,设立心理健康热线,教师要关注学生的学业和同伴压力,培养其良好的学习和生活习惯,激发学生自我激励的力量,强化自我成长的内在动机。社会方面,有关部门应加强对社会环境尤其是校园周边环境的治理,加强对网络的信息监控和过滤。” 杨奇伟说。

(本版稿件均据科普中国网 图片均为资料图片)