■ 记者 唐诗敏

“说句老实话,做非遗传承人不挣钱,但这是我对民族的交代。”时过境迁,回忆这些年经历的种种,贾史帅波感叹道。

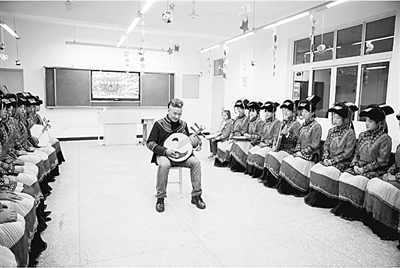

2004年,毕业于西南民族大学少数民族语言文字学专业的贾史帅波,在成都短暂从事音乐制作工作后,回到家乡峨边彝族自治县,成为了山村校园里的一名音乐教师。自2017年6月起,贾史帅波在峨边彝族自治县文化馆从事文艺工作和彝族非物质文化遗产传承工作,并担任小凉山音乐舞蹈家协会副主席。

因为热爱 所以“在路上”

“作为一名彝族人,我从小在山里长大,那时我们一边干农活一边唱民谣,无忧无虑。”贾史帅波说,“可能就是这个原因,尽管我从未专业学过音乐,但对音乐有些天赋,大学毕业后,在成都顺利找到了音乐制作工作。”

凭借着自身的音乐才能,贾史帅波在大学毕业后进入成都一家音乐公司,成为了一名音乐制作人。“那时候我每个月的工资是8000多元,福利待遇算是很好的了。”贾史帅波说。然而一直向往自由的贾史帅波心里始终离不开他的家乡——峨边彝族自治县。他想念那里的群山飞鸟,脑海里总是浮现着父亲从事非遗传承工作的身影。于是他做了一个决定,毅然离开高薪岗位,收拾行囊回到峨边,成为了村里一名音乐教师,同时继承父亲的衣钵,做一名彝族文化非遗传承人。

“我从来没有后悔过这个决定。这些年,除了教学,我四处奔波,省内以及云南、贵州、广西,甚至国外,哪里需要传播彝族文化,我就在哪里。”贾史帅波说。

因为努力 所以“被看见”

近年来,彝族文化逐渐走进大众视野:甘嫫阿妞、彝族月琴弹奏、阿依蒙格……这些有着数千年历史的彝族文化纷纷被列入省、市级非物质文化遗产项目名录。这背后都有贾史帅波的身影。

“彝家的孩子,盼望高飞的翅膀,飞向遥远的天空!彝家的孩子,要有美好的心灵,创造美好的明天!”贾史帅波慷慨激昂地高歌自己的原创曲目《我的家乡》。正如歌中所描述那般,在他的心里,峨边山清水秀,竹林环绕,孩子童真质朴。贾史帅波的每一次努力,都肩负着对家乡的眷恋,对彝族深深的爱。

2002年,贾史帅波自编自导影视短剧《追寻甘嫫阿妞》;2007年,贾史帅波发布音乐专辑《甘嫫阿妞》,他用音乐、电影这样的艺术方式,将遥远又唯美的爱情故事呈现给更多的人。2021年,乐山市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录公布,峨边彝族月琴弹奏技艺、制作技艺和民俗阿依蒙格名列其中。贾史帅波作为上述非遗项目传承人,他的内心很复杂:“非遗申请成功当然是好事,但是这几年,这些传统文化真的流失得太快了。不久前,我们彝族一位精通月琴弹奏的老人过世了,如果再不好好保护,这些珍贵的技艺可能就会慢慢失传了。”

正是在贾史帅波这样一群非遗传承人的努力之下,大山深处的彝族文化慢慢揭开了神秘的面纱,被更多人熟知,成为一张张文化名片。贾史帅波在非遗传承的路上也收获了荣誉:峨边彝族自治县首届“甘嫫阿妞”文艺奖影视类二等奖、魅力非遗2020年“非物质文化遗产传承人”弘扬中华传统文化评选大赛第二名。

在这个求新求异的年代,民族元素从小众走向“流行”,成为趋势。2018年,当红流量偶像蔡徐坤来到四川欲学习彝族月琴弹奏,师从贾史帅波。两人展开了一场流行音乐与传统音乐的碰撞之旅。“流行音乐更像一种潮流,而传统音乐有着更为深厚的积淀,它是历史文化的艺术浓缩。我希望有更多年轻人能够沉下心,好好打磨自己的技艺,用心感受艺术的魅力。”贾史帅波说。