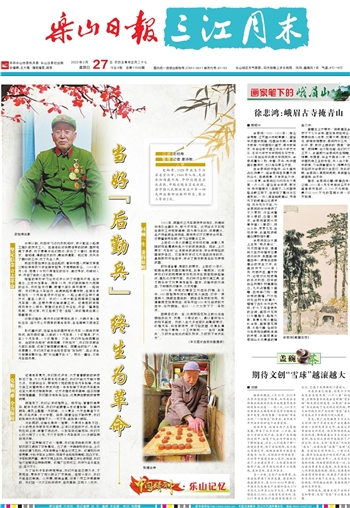

口 述 史柏寿

整 理 记者 唐诗敏

人物

史柏寿,1928年出生于江苏省宜兴市,1949年入伍,先后参加西藏平叛、中印边境自卫反击战、中越边境自卫反击战,原中国人民解放军五十军一四九师后勤部运输科科长,荣立三等功2次。

坚定信念 立志革命

参军以前,我因学习过内燃机知识,被分配至公路局工程队做技术工人。在淮海战役快要结束的时候,国民党南下溃退,我不愿意与他们同行,故找了个借口,告病在家。谁知道,请假在家的我,最后被遣散。就这样,我失去了糊口的工作,成了失业人员。

就在我苦恼寻找生活出路时,看到中国人民解放军第二野战军军政大学在南京招考,于是果断报名。1949年6月5日,那是个令我终身难忘的日子,通过考试,我顺利入学,开启了新的人生旅程。

短暂的军校学习让我逐步认识了中国共产党,坚定信念,立志参加革命。同年10月,我们接到解放大西南的任务,我收拾好行囊,跟着大部队离开南京,一路向西。我们乘坐火车出行,后遇铁路桥遭炸毁,在湖北孝感驻扎一个月后继续步行出发,一路上通过各种交通方式,直至入武汉。我们7人被分配至西南军区辎重汽车第一团,主要负责运输保障工作。记得那时领导问我有什么特长,根据过往的工作经验,我答:“懂得些机械。”就这样,我又拾起了老“活路”,到修理连任第二排副排长。

行军过程中,虽然我们的零用钱很少,大概只有5角钱左右,但大家心怀同样的革命目标,生活简单又团结互助。

抵达重庆时,驻留当地的国民党伪汽车16团向我军投诚,由我团收编,从前的3个汽车连、1个修理连,扩大至9个汽车连、1个修理连。之后,我们开始向西藏出发。当时中央规定“进军西藏,不吃地方”,我们紧紧跟在大部队后面,逐渐了解西藏的情况。西藏当时地广人稀,资源匮乏,我们决不能与当地老百姓“抢饭吃”,且必须全力保障后勤补给,即“补给重于战斗”。而这一重任,交由汽车团负责。

克服困难 全力保障

记得有年夏天,我们抵达泸定,大家看着眼前的铁索桥犯了难,大小汽车根本无法通过,我们只能绞尽脑汁想办法。我接到任务,带领两个班的同志将汽车拆解,然后交由工兵营使用小橡皮舟把一件件拆解下来的汽车配件运至大渡河对岸再拼装。这方法描述起来简单,但实际操作困难重重。我们都没有拆车经验,这是摆在眼前的首要问题。

困难来了,我们必须迎难而上。刚开始,看着构造复杂、配件多的汽车,我们只能硬着头皮试着拆解。拆解两辆车,得花上整整一天时间。炎炎夏日,大家在高温下炙烤,汗流浃背,十分辛苦。后来,随着经验不断积累,我们的拆装功夫也增强不少,一天下来,能拆装8辆车。

与此同时,运输也是另一难题。大渡河水湍急不已,小小的橡皮舟根本无法横穿,必须以迂回的方式,先将货物拉到上游,顺着下游运送。从拆车到运输完毕,我们齐心协力用了3个月,才终于将两个汽车连共100多辆车弄到河对岸。

好不容易解决了这一难题,我们继续向前行军,抵达甘孜时又遇到了紧急情况。为了进一步确保物资补给,上级决定修建飞机场,汽车连要全力配合这项工作。修建机场并非易事,十轮卡车派上用场,可由于当地地势崎岖,凹凸不平,卡车耗损严重。虽然不用上战场,可后勤工作也很艰巨,我们始终在解决各种新问题。修理厂应势成立,我作为业务室主任,压力不小。

为了延长卡车的使用寿命,我们只能自己想办法,不像现在,零件坏了可以联系厂家换新。在那个年代,我们只能自己制造。从开模、锻造金属,没有一项工作是简单的。我们在一次次实践中进步,自我革新,实现个人成长。

回顾一生 秉持原则

1953年,团里成立汽车驾驶员训练队,我调到训练队任副队长,教大家开车。这项任务不似现在驾校工作那样简单,因为身处战场,资源匮乏,生产技能即生存技能,驾驶员们不仅要学会开车,还要懂保养车辆,学习各种勤务工作。

上世纪50年代的藏区与中印边境,后勤人员随时可能遭遇叛乱分子的武装袭击。因此,上级要求“汽车兵”必须接受武装训练,学会使用轻武器保护自己。仅在军校学过几天狙击训练的我,拿起教材开始自学,学会了再去教其他战友使用武器。

时刻准备着,是部队的要求。上世纪70年代,越南当局在我国边境作乱,战争一触即发。这促使我们平时就要制定好机动作战预案和铁路输送、摩托化行军方案。我们针对各种交通工具,在不同条件下反复演练登车、固定、运输中的反袭击、下卸等执行操作,力求完善。

1979年,中越边境自卫反击战打响,战斗中,445团指挥所附近遭敌炮火袭击,打中一房屋起火,隐蔽在屋后的一辆生活车被敌发现。杨建章同志挺身而出,将车开出500米处后被敌方击中,壮烈牺牲。他以一人之力救下了一车物资。

回顾自己的一生,比起那些扛枪上前线流血牺牲的战友,我是一个幸运的人,得以看到如今的和平盛世。我的人生大多在部队后勤部度过,修理汽车、训练驾驶员、学习轻武器、收集战情……我始终秉持一个工作原则——“当好‘后勤兵’,及时安全地运送部队物资,及时救下受伤战友”。

(本文图片由受访者提供)