■ 记者 张波/文图

陶刻,多见于紫砂壶上的装饰技法,是一种融书法、文学、历史等诸多学问的综合艺术形式。

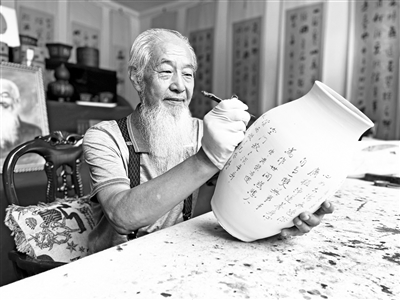

书法家潘若骏,不仅在紫砂上刻楷、草、隶、篆等各种书体,还在景德镇瓷器、钦州坭兴陶、建水紫陶、雅安黑沙陶上大显身手,所“写”书法笔力遒劲,神韵深邃。

如今,潘若骏将自己的几千件作品存放于市中区大佛街道“山木居”中,受到众多藏家与书画界人士瞩目。

陶上刻字 缘于偶然

走进“山木居”,仿佛走进了一座博物馆。除了书法作品,室内还陈设着形态各异的虚扁壶、提梁壶、秦钟壶、将军瓶、吉祥瓶……美不胜收。仔细端详,唐诗宋词等文学精华以楷书、行书等多种字体篆刻于这些陶器上:高达1米多的坭兴窑变精品大瓶上刻着楷书《三字经》,小巧精致的思亭壶上刻着《独坐敬亭山》,一个坭兴陶葫芦瓶上刻着行草《将进酒》……书法的美妙与陶器的形体自然相融,流畅自如,气韵生动,达到锦上添花的艺术效果。

这些精美的陶刻作品,均出自潘若骏之手。今年75岁的潘若骏出生于陕西华县,毕业于首都师范大学教育系中国书法艺术专业,受教于著名书法家欧阳中石,是中国书法家协会会员,作品曾被欧阳中石用“飒飒清朗”点评,并多次参加全国书法篆刻作品展,作品入选《中华翰墨名家作品博览》等书法作品专集。

“陶上刻字,缘于一次偶然。”2008年北京奥运会前夕,宜兴陶艺家、高级工艺美术师葛军要做高达2.08米的“福满神州”奥运纪念壶,在全国邀请上千名书法家写“福”。

当时,已在乐山定居11年的潘若骏,写好“福”字后还寄去了自己的书法作品。后来,他写的字被印到壶坯上,再由当地工匠描摹烧制到紫砂壶上,潘若骏从此与紫砂壶结缘。不久,他受邀前往陶都宜兴,他惊喜地发现,紫砂壶古朴的造型与其酷爱的书法韵味一脉相承。在紫砂上“书写”,很快成为潘若骏一次崭新的尝试。

一次成型 独一无二

刀不同于笔,没有笔的圆润自如;紫砂也不同于纸,“书写”会遇到一定的阻力。在形态各异的陶器上造型、刻字,较之书法布局更难,同样也更具挑战性。一开始,潘若骏在废陶片上刻,一会儿功夫便手麻臂酸,西北汉子的韧性与执着让他不断尝试,并研究制作出属于自己的工具——钨钢刀。不出两月,潘若骏已能在紫砂上飞刀走笔,驾驭自如。无需草稿,只根据器形,用肘、腕、指之间的力度,了然于心的书法艺术水平和较高的文学修养,作品一次成型,独一无二,令人称奇。

慢慢的,潘若骏还摸索出适合自己的单刀陶刻技法。这种技法与传统陶刻最大的不同在于:传统陶刻的紫砂壶由书法家先写,然后刻匠师傅刻,采用的是双钩刀法,即下刀后,先左边一刀,再右边一刀,如此合体完成一个完整笔画的刻写。而潘若骏则是下刀后,以刀在紫砂壶面上作书法的运动,随着刻刀速度的变化,轻重、提按的不同,一刀便完成了有粗细深浅变化的“书法”作品,故而称为单刀。单刀侧入法需胸有成竹,下刀可轻可重,虚实结合,恰似信马由缰却自然流畅。

除在紫砂上“著文章”,潘若骏还在景德镇瓷器、钦州坭兴陶、建水紫陶,雅安黑沙陶以及荣昌陶上大显身手,十余年时间,创作出了大大小小、林林总总各式大瓶、梅瓶、壶盘及文房雅器数千件之多,小到手把茶具,大至比身大件,字少者一字得妙,字多者洋洋千言,件件皆为珍品。

“陶刻为书法提供了一种新的载体,陶器比纸张耐潮湿,可以长久保存,让书法更加立体化,作品也更具实用性,充满文化气息。”尽管已是古稀之年,潘若骏依然游走于全国陶器的盛产地,以一颗年轻的心坚持创作,陶醉在艺术的世界里,不断呵护新的作品诞生。