■ 记者 张清

“说起芭蕉沟,心头凉悠悠,跟着工人走,又有烟儿抽,再过三五年,还有娃儿逗。”这首上世纪50年代流传下来的民谣,反映的是位于犍为县的嘉阳煤矿昔日盛况。

有着83年历史的嘉阳煤矿,在抗日战争的烽火中诞生,是“四大抗战煤矿”之一,为抗战胜利和民族工业的发展贡献了不可磨灭的“嘉阳力量”。新中国成立后,前苏联专家援建,全国劳模涌现,厚矸开采技艺领先。

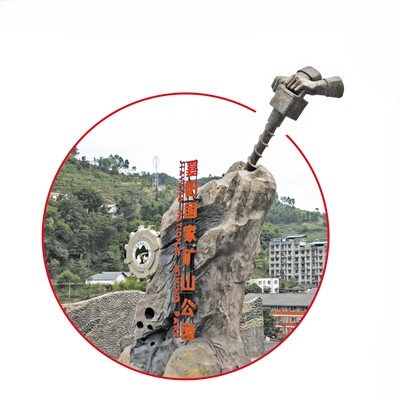

新时代,新梦想,见证了历史荣光的“嘉阳煤矿老矿区”奋力探索着一条煤炭、旅游“双主业”发展之路,先后成功申报国家矿山公园、国家绿色矿山、国家AAAA级旅游景区、国家工业遗产,成为全国保护工业遗产、开发工业旅游的典范。同时,嘉阳煤矿打造出具有全国影响力的国有传统煤矿在党的领导下推动转型发展的党建示范点,被川投集团党委授牌“川投集团党性教育基地”,被省国资委授牌“国企党员教育培训基地”。

在抗战烽火中诞生

“嘉阳煤矿因抗日战争而生,始建于1938年,历史文化厚重。”说起嘉阳煤矿的历史,四川川投峨眉旅游开发有限公司党总支副书记袁成方如数家珍。

1937年,抗日战争全面爆发,位于河南焦作的中福煤矿公司岌岌可危。时任中福煤矿公司总经理的孙越崎为保全中国矿业先进设备和技术人才,力排众难,为国南迁,辗转武汉、湖南、宜昌,最后经三峡入川。利用河南焦作内迁的先进煤矿设备开办的嘉阳煤矿由此诞生,成为抗战时期大后方的主力煤矿。

1938年,嘉阳煤矿在犍为县芭蕉沟成立,当年建矿当年出煤,很快组织起规模化煤炭生产。为提高煤炭运输能力,嘉阳煤矿将芭马(芭蕉沟—马庙)鸡公车运煤道改建为600毫米窄轨运输,煤炭通过矿车人力推运到马庙装船,沿马边河运输到南岸沱,经1.5公里南朱铁路(600毫米窄轨)运输到岷江边的朱石滩营运处,再用大船运到重庆钢铁厂作为冶炼钢铁用煤,生产各类兵器支援抗日战争,为抗战的胜利作出了重要贡献。

嘉阳煤矿首任总经理孙越崎是著名爱国人士。1949年,孙越崎费尽周折,终于坚决地、成功地抵制住了国民政府要求拆毁煤矿的命令,保住了嘉阳煤矿生产线。

在发展中蜕变转型

1950年,新中国政府接管嘉阳煤矿后,将其编定为中央部属“406煤矿”。该煤矿在芭蕉沟采矿50年,响应国家“三线建设”号召,新办黄村井、大炭坝井、天锡井、红心井等多个矿井,努力增产增收,煤炭产量不断创造新纪录。

上世纪80年代末期,嘉阳煤矿芭蕉沟老矿区优质煤炭开采殆尽,整个矿区外迁15公里,在天锡井新矿区开采煤炭。

1996年,嘉阳煤矿改制成立四川嘉阳集团有限责任公司,2004年划归四川省投资集团有限责任公司管理,进入稳健发展时期。嘉阳集团将煤炭生产能力提升为每年120万吨,跻身国有大型煤矿行列,实现了扭亏脱贫目标。

嘉阳煤矿在全国煤矿企业管理、薄煤层开采技术革新、高瓦斯安全治理等方面处于领先水平,获“全国煤炭工业先进集体”“四川省安全基础示范矿井”等称号。嘉阳煤矿薄煤层开采技术研究、普及和技术人才外援,为四川多个新办煤矿基地的发展做出了重要贡献。嘉阳煤矿建设“安全有保障的矿井,工作有保障的企业,生活有保障的矿区”,成为全省煤炭系统转型发展的典型。

这当中,因煤而生的芭石铁路和嘉阳蒸汽小火车,自1959年运行至今,在运输煤炭的同时,兼作当地居民的交通工具,为地方经济社会的发展做出了重大贡献。

在转型发展过程中,嘉阳集团长期保护着蒸汽小火车、老矿井等资源,走上煤炭、旅游“双主业”发展道路,工业旅游风生水起。在省国资委和川投集团的领导下,2016年成立四川川投峨眉旅游开发有限公司,揭开了规模化、专业化打造嘉阳·桫椤湖景区的序幕,引领公司完成了旅游总体规划,全面拉开升级5A级旅游景区建设的序幕。

在传承中砥砺前行

作为传统型国有企业,嘉阳煤矿是国企改革发展的探索者、转型成功的“活化石”。经历了抗日战争、解放战争、国家三线建设、西部大开发、企业转型发展等重要时期,目前仍在继续开采煤炭,为建设社会主义现代化强国奉献光和热。

作为“国企党员教育培训基地”,“嘉阳党性教育基地”以嘉阳煤矿历史文化、工业遗产、党性教育资源为内涵,以嘉阳国家矿山公园、国家工业遗产、煤矿培训基地为载体。基地包括芭蕉沟老矿区和跃进桥新矿区、芭马峡运煤通道、马庙革命烈士纪念碑、小市村犍为第一个党支部党性教育点等,体验线路40多公里,游览范围点多面广。

嘉阳蒸汽小火车,是目前全球唯一每天还在正常运行的客运蒸汽燃煤窄轨小火车,保留着蒸汽时代传统的燃煤方式、手动操作、信号指挥等方式。在小火车行进途中的蜜蜂岩站,可以看到以火车历史文化为主题的露天机车博物馆,以及“人字形”调头方式。

黄村井,是嘉阳煤矿第一号矿井的延伸。上世纪50年代到80年代,嘉阳煤矿从这里采掘出数千万吨煤炭。如今,作为观光体验矿井,人们在这里可以深入到地心,穿过一个个地道,去体验煤矿工人工作的场景,感受那个时代人们艰苦奋斗的精神,和为祖国奉献的决心。

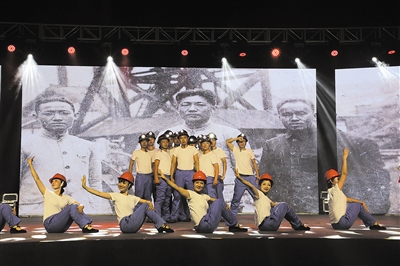

芭蕉沟,见证了嘉阳煤矿曾经有过的波澜壮阔。这里,英式风格的生活住宅、苏式民居建筑群落与川西南的小青瓦建筑包容并存,如今依旧安静伫立于群山环绕中。上世纪30年代到80年代,煤矿工人在这里艰苦创业,为祖国的能源发展贡献着自己的青春与力量。建于上世纪50年代的东方红广场,是当年矿山开展文化演出、体育活动、群众集会的主要场所。行走在这里的青石板路上,仿佛思绪回到了那段激情燃烧的岁月。

嘉阳国家矿山公园博物馆,陈列着嘉阳煤矿80多年的发展史,在这里可以了解南方薄煤层形成和开采过程。一张张老照片、一件件工业时期的旧物、一个个感人的故事,让人重温难忘的“嘉阳往事”。

此外,红色文化演艺影剧院、快活林党建形象墙、芭马峡运煤通道、马庙革命烈士纪念碑、马庙抗战运煤码头、桫椤湖运煤之路等参观点,也蕴含着丰富的历史文化。

忆往昔峥嵘岁月,展未来豪情满怀。在嘉阳煤矿80多年的发展历程中,变化的是煤炭的生产技术、矿工的生活及企业的转型发展,不变的是矿山人的初心和使命。在新的征途上,嘉阳煤矿正继续传承和弘扬“燃烧自己、照亮世界、奉献自己、服务社会”的“燃烧精神”及“艰苦创业、求实奋进”的企业精神,砥砺前行,接续奋斗。

(本文图片由嘉阳集团提供)