9月28日,是世界狂犬病日。狂犬病毒进入人体后,可以骗过免疫系统而侵入人脑,造成严重后果。对该过程的了解,或能帮助我们找到治疗狂犬病的方法。

1

狂犬病毒主要的传播媒介是唾液

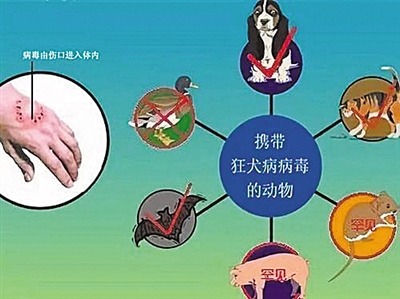

狂犬病毒主要的传播媒介是唾液。没有体液交换的肢体触碰、空气、消化道等途径都是安全的。最常见的传染方式就是被发病动物咬伤,或被舔舐伤口。犬类虽背负盛名,但蝙蝠、浣熊、狐狸、猫等动物也贡献了相当一部分病例,只是常常被忽视。

被口水淹没只是前奏,狂犬病毒的终极追求是哺乳动物的大脑。和大多数病毒一样,狂犬病毒在人体也有潜伏期,一般为1—3个月(个别短于1周或长达1年),它们行事低调,潜伏期内,伴随伤口的愈合,连免疫系统也放松了警惕。当某一天,它不加掩饰地向世人炫耀大脑因它而起的疯狂,意味着一条生命正无可挽回地奔向湮灭。

2

耐心而狡猾的神经细胞杀手

狂犬病毒(Rabies Virus)是一种嗜神经病毒——神经组织和神经细胞的天生杀手。

宿主被咬伤后,唾液里的病毒先接触的往往是皮肤和肌肉,距离大脑还路途遥远。病毒会先缓慢地复制,壮大队伍,伺机进入神经系统。它们佛系而谨慎,总能成功骗过人体的免疫系统。

我们的举手投足都受大脑控制,而大脑下达的指令是通过“神经-肌肉接头”传给肌肉的——这正是狂犬病毒进入神经系统的门户。由此它们沿着神经纤维一路搭顺风车,最终抵达大脑。

由于大脑太过重要,身体安排了一种特殊拦截组织——血脑屏障(blood brain barrier,BBB)来充当它的守门人。

血脑屏障由一种内皮细胞排列更紧密的毛细血管和和外围的神经胶质细胞组成,是一道重要的保护屏障。它允许氧气、水分、葡萄糖等大脑必须的养分自由通过(酒精等脂溶性的分子也能钻到空子),能有效阻止细菌和大部分有毒物质入侵大脑。但同时,对免疫细胞和用于治疗的药物也常常六亲不认,这也是大脑疾病治疗起来十分困难的原因。

而个子小巧的狂犬病毒却能轻松溜过血脑屏障来到大脑。一旦来到在这里,它们便彻底不再忌惮免疫系统的攻击,开始显露疯狂的一面——大量复制。在此过程中,宿主神经细胞的营养被大量消耗,功能被搅乱,由此引发一系列神经系统失常。

3

为什么狂犬病人会“恐水”?

病毒的代谢产物起先会引发感冒样症状:包括发烧、恶心、乏力。紧接着神经系统的症状就会显现,如焦躁不安,出现幻觉,恐水畏风等。

由于神经系统异常兴奋,对于光、声音、水、风等外界刺激变得更加敏感,尤其是水。“恐水”表现几乎出现在80%的患者中。

因为病毒专门攻击控制吞咽、呼吸功能的脑组织,与此相关的唾液神经核、舌咽神经核和舌下神经核都会受损,一个简单的喝水动作就可能引发吞咽痉挛和呼吸困难,引起的不适可持续数分钟。所以患者对水会产生强烈的恐惧感。

无论如何,感染的自然结局就是神经系统走向麻痹,患者陷入昏迷。由于呼吸、心跳等生理活动都受神经支配,大部分患者最终死于呼吸衰竭或心率失常等脏器功能崩溃。

4

病毒抵达大脑前,一切都还来得及

病毒在大脑中肆无忌地达到“毒”生巅峰后,就需要寻找下一个倒霉的宿主。

它们沿着神经系统返回人体其他部位,尤其是唾液腺。感染会引发唾液分泌旺盛(产生更多带病毒唾液)、吞咽困难(唾液停留在口腔更久)、啃咬兴奋(传染其他个体),这些症状都能提高病毒随唾液传播的几率。作为结构单一渺小脆弱的病原体,狂犬病毒似乎有着令人细思极恐的“智慧”。

在神经系统症状出现前,注射疫苗是目前唯一的保命方法。疫苗的作用是人为给予警报,提前动员免疫大军,趁病毒还没入侵神经系统,在透过血脑屏障前将之消灭。

可是,症状没有出现,如何判断是否有性命之虞呢?

首先,鸟类、爬虫类等非哺乳动物以及仓鼠等小型哺乳动物不会感染狂犬病毒,被咬后不用过度惊慌,但要考虑感染其他病原体的可能性。

皮肤有无破损是评判暴露风险的关键,狂犬病毒无法通过完整的皮肤进入人体。而如果皮肤有破损,哪怕很浅没有出血,也要常规及时注射疫苗。至于被咬出血的,就更不用犹豫了,怎么快怎么来。

狂犬病的发病很大程度上取决于病毒到达大脑的时间。可想而知,伤口位置离大脑越近(如头面部),紧急程度就更高,更要迅速处理。

这里还要澄清一下“10天观察法”。根据世卫组织的说明,就是将咬人的动物当即隔离,看它能不能正常活过10天。因为如果动物在咬人时已经具备传染力(唾液里有病毒),说明病毒已经从神经系统完成了大量复制并向外扩散。10天内,异常表现如叫声改变(病毒损伤声带)、举止怪异、啃咬兴奋(甚至是塑料等非食物)以及死亡,是不可避免的。而如果一切正常,10天后一般就能排除它具有狂犬病传染性。

但观察期间绝不是让人心存侥幸傻等着,而应按伤口程度和位置,先采取对应的措施。由于狂犬疫苗的注射需要分多次、数周完成,如果10天后动物安然无恙,可以考虑终止剩余的疫苗注射。

(据科普中国网)