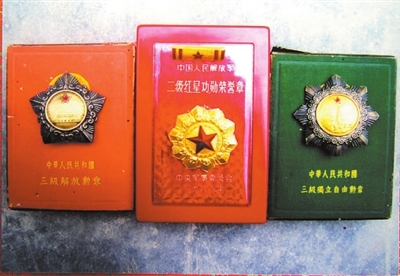

它属于真正的勇士,凸显着一个时代的缩影。金黄与铁青辉映,浅浮雕与故事交融,八角星形的三级独立自由功勋荣誉章彰显沉重的分量和谦逊的格调,正如拥有它的勇士一样,永远有一份信念深藏其中,为人类和平默默奉献。它由铜质徽章和丝质勋带组成,图案为一颗红红的五角星照耀着延安宝塔山。它是1955年2月12日,中华人民共和国主席毛泽东发布主席令,颁布第一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过的决议和条例,决定授予中国人民解放军在抗日战争时期(1937年7月7日至1945年9月2日)的有功人员的一种勋章。如今,我们试图探寻它的质地,发现它背后的故事,述说勇士的青春岁月与期许——

在战火中成长 在和平中铭记历史

1936年,来自内蒙古自治区土默特左旗一个贫苦汉族农民家庭的15岁少年杨植森,在其二哥杨植霖的指引下,以山西救国同盟会会员身份,从家乡来到山西太原,同年8月加入山西青年抗日决死一纵队,被分配到三大队九中队当战士,由此他开始了一生的战斗生涯……

1937年11月8日,日军侵占太原,晋东南城市被不断狂轰滥炸,这年冬天,日军又占领祁县,并不时派部队到平遥县城进行侦察和骚扰活动。12月下旬,山西青年抗日决死一纵队里37名战士在老红军蔡爱卿的带领下从沁源郭道镇前往平遥寻机打击日寇,而杨植森就在这37名战士中间。

夜间秘密侦察,获悉日军活动规律,制定歼敌计划,杨植森和战友们提前在敌人必经路上占据有利地形,突袭制敌。杨植森在突袭战斗中缴获三八式步枪1支、战刀1把、战马1匹、钢盔1顶和子弹数发以及军大衣等。这是决死一纵队成立后的第一次战斗,战果不大,但影响不小。

1938年元旦后,平遥县城又被日军占领,城内驻有日军一个步兵大队和一个骑兵小队。37人的小分队随即分成4个战斗小组,分别进至北、东、西、南城门附近,晚上11点,同时向城内突袭制敌。不久便收复平遥城。此后部队在城里住了四五天,解散敌伪组织,建立抗日群众团体,开展抗日宣传。

“伏击日寇首战告捷,收复平遥城……父亲在一次又一次大大小小的战斗中成长。”杨植森的儿子杨追奔一边告诉记者,一边翻开父亲的谈话记录:

“抗日战争时,有一次,我一个连一个排,进到一个大镇子。我孤军深入敌营侦察情况,发现敌人都睡死了,于是我传回‘敌军极为疲惫,毫无反抗能力’的信息,我部从11点总攻,下午3点结束战斗,全歼敌人。”

“1945年,我部包围日军3个中队,从早上一直打到下午3点,机枪射手牺牲了,我上去顶,我弹无虚发,一口气打死17个日本兵。”

“以后北上南下,进入陕西,打宝鸡、西安。打淖马要塞,当时别人还给我营‘淖马英雄营’的称号。当时敌人疲惫不堪,我们切断敌人全部供应线,36小时后,敌人投降。”

“我想念战场,我给儿子取名‘追奔’,就是希望他将来当兵为国杀敌。”

……

“父亲战斗的一生,对我们的影响很大。他老年时,常常给我们讲起过去的这些经历,艰苦与不易的细节,父亲很少提到,他说得最多的还是要我们在和平年代铭记历史,勿忘国耻,要发愤图强,做国家坚强的卫士。只要国家需要,就一定要上战场为国杀敌。”杨追奔说道。

人物简介

杨植森(1921-1991)内蒙古自治区土默特左旗人。1937年参加革命,1937年8月入伍,1940年7月加入中国共产党。在抗日战争中,历任决死队战士、侦查排长、八路军386旅白晋支队侦察参谋、长子县抗日游击大队代理大队长、长子县独立团营长等职,参加粉碎敌人九路围攻、破袭同蒲铁路战斗、百团大战、上党战役等重大战役,历经解放战争、抗美援朝、平息叛乱等。获中国人民解放军三级独立自由勋章、三级解放勋章,中国人民解放军二级红星荣誉勋章。

曾任雅安军分区副司令员,四川省凉山军分区副司令员兼参谋长 。1991年6月6日在乐山去世。

走过“反封锁、反扫荡” “愿青年一代勿忘国耻”

对那段历史有着同样记忆的老人,还有至今仍居住在乐山干休所的张一平。近日,记者见到老人时,提起那段岁月,老人更多的是不断强调着未来,“愿青年一代勿忘国耻。”

1937年11月7日,日寇正式发动侵华战争之后不久,太谷县城被日军占领。自此,11岁的张一平在山西太谷县北洸村第五高小的读书生涯戛然而止。

太谷被日寇占领之后,该县原有的抗日动员委员会改编成八路军抗日第三游击支队,张一平的父亲不久即加入其中,动员民众,抗击日寇。1937年11月底,其父派人把他和母亲一起接到游击支队。一年之后,张一平又被送到太谷县抗日高小读书。在这所培养抗日干部的学校里,他们除了学习文化课外,还学习山地游击战课程,并开展抗日宣传活动。

“那是在县政府驻地组织的演出,当时到场的不仅有群众团体以及驻地民兵,还有国民党九十四师的官兵。在那场演出中,我和同学们一起合作出演街头剧《放下你的鞭子》,获得巨大成功,剧目深深感染着现场观众,极大地激发了大家抗日的决心和信心。”张一平回忆道。

1941年6月,在太谷县抗日根据地,为了克服经济困难,张一平和大家一起积极响应号召,自己动手,开荒种地,进行生产自救。同时在根据地开展集市贸易,进行内部物资交流,实现生产自给。此外,张一平等还通过组织运送根据地的麻、核桃等物资到敌占区,换回布匹、燃料和火柴等生活必需品。同时组织干部进行访贫问苦,发动群众进行抗日;进行减租减息,巩固抗日根据地,缩小敌占区,以巩固政权。

在此期间,由于日寇始终找不到对付根据地的有效方法,便对太谷县抗日县政府所在晋冀鲁豫边区进行疯狂的扫荡,实行灭绝人性的烧光、杀光、抢光“三光”政策,试图把根据地军民困死、饿死。

“那时候,敌人经常进村扫荡,我们就和老百姓一起进行‘空室清野’的斗争来反扫荡。”张一平记忆犹新,“我们政府和人民将粮食、用具物品等全部埋在野外的地下,敌人来扫荡时我们就往周围的山上跑,等敌人空手而归后,我们又回到村子里开展生产,为巩固根据地续存实力。”张一平介绍,日寇的大扫荡虽然给根据地带来了重重困难,但他们采取了有力措施与敌人周旋,对敌人实行反封锁、反扫荡,狠狠打击了敌人。

抗日宣传振人心、发展边贸反封锁、军民联合反扫荡……说起这些,张一平总是很感慨:“走过那一段,我们国家真的不容易,愿青年一代勿忘国耻。”

勋章的背后是一个个不易的战斗,是一段段“还我河山”的岁月,是对未来和平的无限期许与对历史的永远铭记。勋章背后有故事,却又不仅仅是故事本身。

人物简介

张一平(1926年— ),山西太谷县人。抗日战争和解放战争期间,转战南北,身经百战。在解放战争中,历经郑州战役、淮海战役、渡江战役以及两广战役等众多战役。全国解放后,张一平先后任云南省昭通军分区参谋科长、成都军区司令部动员部科长、乐山军分区参谋长等,多次被评为成都军区直属队积极分子、先进干部。